小儿屏气发作

概述:屏气发作(breath holding spell)多见于婴幼儿时期,是指儿童在剧烈哭闹时突然出现呼吸暂停的现象。

流行病学

流行病学

流行病学:屏气发作在临床上分为轻型和重型两种。轻型的流行率为4.7%~27%;重型的流行率为0.1%~4.6%。此外,临床上又根据屏气发作时,患儿皮肤颜色的改变而分为3类,一类为发绀型,占屏气发作的50%~60%;一类为苍白型,占屏气发作的20%~30%;另一类为混合型,患儿时而发作呈发绀型,时而发作又呈苍白型,占屏气发作的20%。

屏气发作开始的年龄,发绀型可从新生儿至生后18个月;苍白型则始于1~2岁。屏气发作的频率不等,有的患儿是每天均有发作,有的是每月发作数次。约50%的患儿于3岁时,屏气发作自然消失;而90%的患儿于6岁时,该疾病不复存在。20%~35%患儿有阳性家族史。

病因

病因

病因:屏气发作常有诱因,患儿在发怒、害怕、受挫或疼痛之后易出现症状。

发病机制

发病机制

发病机制:其发病机制可能是多种原因所致,目前认为主要是中枢神经系统的调节不良,其他还包括迷走神经的作用引起心率减慢和呼吸抑制、周围血管的反应失调等,肺动力学中,对不适当刺激的反射性调节引起呼气性窒息和低氧血症以及铁的缺乏使患儿的行为易激惹。

呼吸调节方面的问题如呼吸运动中,肋骨和胸骨的运动问题、不适当刺激引起的反射(按压眼球可造成屏气发作)、在清醒和睡眠状态中的轻度阻塞性呼吸等。自主神经功能失调如异常的周围肺血管床分流、体位改变或直立性的血管运动反射、过度的交感神经反射(通常引起屏气发作的发绀型)、或副交感神经反射(引起屏气发作的苍白型)。铁缺乏使体内5-羟色胺和去甲肾上腺素升高,影响患儿的行为。

临床表现

临床表现

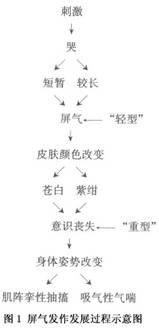

临床表现:患儿在发作前,有明显的情绪不快,首先是1~2min的呜咽,然后哭声逐渐增强,成为大哭大叫,继而瞬间无声响、张大嘴、深呼气,面色明显改变,瞬间过后患儿出现用力吸气,如这时患儿无

意识丧失现象,称为“轻型”;如这时患儿屏气发作持续下去,皮肤颜色变成发绀或苍白,神志逐渐昏昏沉沉,最后

意识丧失,肌张力从松软变成角弓反张,甚至伴有身体的痉挛,称为“重型”。据国外报道,在发作末期,约55%的患儿可出现抽搐,有的甚至出现

遗尿,发作停止后,患儿可出现吸气性气喘,或恢复自主的呼吸。其发展过程见图1。

并发症

并发症

并发症:缺氧可致发绀或苍白,可伴有痉挛、吸气性气喘。

实验室检查

实验室检查

实验室检查:未发作时各项常规检查无特殊发现,发作时可有血

氧分压下降等低氧血症改变。有的患儿可有

血清铁下降,铁结合力增高。

其他辅助检查

其他辅助检查

其他辅助检查:脑电图检查正常,X线胸片等检查亦正常。

诊断

诊断

诊断:正确和详细的采集病史,描述发作时的情形和过程,询问发作开始的年龄、频率(每天、每周或每月)、诱发因素、环境,发作时的面部和躯干的颜色、身体姿势、有无痉挛以及家族史等,结合临床表现,诊断并不困难。

鉴别诊断

鉴别诊断

鉴别诊断:

1.癫痫 虽然癫痫大发作也有肌张力、身体姿势和皮肤颜色的改变,但肌张力和身体姿势的改变在先,皮肤颜色改变在后。最重要的鉴别是EEG有异常的特征。此外,头部外伤所引起的癫痫可出现肌阵挛性抽搐,发作过后,患儿昏昏沉沉的时间较屏气发作的小儿长,而且在发作前无明显的诱因、无啼哭,皮肤颜色改变在抽搐之后。

2.直立性

晕厥 为

自发性的,发作时无啼哭,常在体位突然发生改变或环境因素下如温度升高、突然遇到害怕的事物、看到出血的情景而发生。其发作往往很突然,并伴有肌张力的丧失,发作时,患儿尽力免使自己跌倒,如置小儿于平卧位即恢复。

3.窒息 小儿因缺氧窒息或造成

意识丧失和肌张力的变化。中枢性窒息表现当胸壁运动或用力呼吸时,无呼吸性的通气。其发作常常是无任何诱因、突然性的。正常婴儿或脑干有病变的患儿均可发生。窒息可发生在清醒和睡眠中,而屏气发作仅发生于清醒时,这点可作鉴别。

4.胃食管反流 某些胃食管反流的患儿可引起反射性的窒息,这是一种因反射性的神经通路所造成的窒息。患儿因咽部受刺激,该刺激通过感觉传入神经将信号传递至脑干,然后又通过自主传出神经回到呼吸肌,产生类似于屏气发作的症状,但两种的诱因完全不同。

治疗

治疗

治疗:屏气发作的治疗包括以下几个方面:

1.指导家长 首先应向家庭解释清楚屏气发作的机制,不要误以为这仅仅是行为问题,更不要因为避免患儿的情绪不快,父母在患儿哭闹之前采取姑息的方法,这往往强化患儿日后用哭闹达到自己的要求,更易引起屏气发作,而是用镇定的行为矫正方法应对。

2.应急措施 在屏气发作时,尤其是重型患儿家长应使小儿侧卧或仰卧,避免头部损伤和吸入异物;当有阻塞现象时,应清除口腔和气道内的异物以保持气道通畅,这点十分重要。

3.药物治疗 目前主张较为安全的药物治疗有2种,一种是口服铁剂5~6mg/(kg·d)。另一种是类似于γ-氨酪酸的复合物吡拉西坦40mg/(kg·d),每天分成2次口服。

预后

预后

预后:预后多良好。

预防

预防

预防:注意合理教养和心理卫生,使小儿身心健康成长。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防